Сказочница и исследователь

На протяжении нескольких веков гигиена тела постепенно отдалялась от древних ритуалов омовения и очищения кожи и становилась процедурой необходимой для здоровья и хорошего самочувствия. Были в её истории не только взлеты, но и падения. Появление специальной сантехники сделало эту обыденную процедуру интимной и сугубо личной.

Купание в древности

читать дальшеОболочка человеческого организма, чем, по сути, и является кожа, уже древними египтянами расценивалась как одна из важнейших анатомических составляющих. В те времена туалет начинался с втирания в кожу нитрита (суглинка Нила), затем производилось отшелушивание при помощи смеси золы и глины, за которым следовал массаж с ароматическими маслами. Водой пользовались ежедневно, но поскольку ванн еще не было, то совершались лишь омовения из кувшинов. В гомеровской Греции, т.е. за восемь веков до н.э., туалет мало чем отличался от египетского. Рисунки на вазах того времени пестрят изображениями рабов, выливающих содержимое амфор на спины своих хозяек, или фонтанов воды, орошающих обнаженные тела, однако сама ванна еще не обрела всеобщего признания. Аристократический обычай, описанный в «Одиссее» Гомера, долгое время оставался запрещенным для женщин по причине его «сладострастия».

Женский туалет, 18 династия, Фивы, гробница Накх

В Древнем Египте служанки на фресках из гробницы в Фивах омывают и делают массаж своей госпоже под присмотром бога Тота и карлика Беса, в ведении которых находились и косметические процедуры. Мужчины и женщины из зажиточных слоев пользовались притираниями, чтобы смягчить, очистить, отбелить и, наконец, ароматизировать кожу. Эти мази изготавливались на основе масел, ароматизировались при помощи мирры, терпентинного дерева и ладана. Сохранился папирус, на котором за 2000 лет до н.э. уже превозносились удивительные свойства некоего масла, которое могло «превратить старика в молодого человека», т.е. разгладить морщины. По последним данным Центра исследований и реставраций музеев Франции и компании L'Oreal, египтяне уже в то время владели химическим синтезом для получения румян, имеющих терапевтические свойства.

Женщина, готовящаяся принять ванну, фрагмент античной вазы, Греция 5в д.н.э. Археологический музей Бари

Ванна оставалась все еще редкой и в V веке до н.э., когда Гиппократ жаловался на то, что не мог прописать ее своим пациентам, не имеющим для этого необходимых приспособлений.

В IV веке с оздоровительными целями создавались гимнасии (места для занятия физической культурой, позже учебные заведения), получившие распространение в крупных городах, к ним примыкали бассейны, что сделало процесс принятия ванн более комфортным. Считалось, что растирания кожи продлевают иммерсию (immersion - погружение). Затем следовало применение мазей, состоящих из смеси селитры, золы, глины с оливковым маслом, считавшимся на Олимпе носителем всех добродетелей. В заключение кожа обрабатывалась благовониями мяты, мирры, тмина.

Целью таких ванн являлось не только избавление от грязи, но и польза здоровью. Они включали в себя два погружения, одно — в холодную воду, другое — в горячую, «но оба восхитительны своей привлекательностью и целебными свойствами». Необходимо было стимулировать «благотворный процесс»: удалить вредные жидкости, изменить связи между внутренними и наружными слоями кожи. Сухая или влажная парилка в бане, способствовавшая потоотделению, берет начало именно от подобных ванн. Геродот упоминает об этом в V веке до н.э.. Сложившуюся традицию продолжают и римские термы (общественные бани). В них увеличено количество залов и добавлены новые процедуры: прохладная ванна, затем горячая и специальная комната — sudatorium (парильня). Оставаясь редкими, а во времена Республики и вовсе прекратив свое существование, термы начинают распространяться вместе с расширением Империи и совершенствованием водопровода, особенно в Риме, где они занимали обширные площади и украшались колоннами, барельефами, статуями. Сеть водоканалов в городе постоянно совершенствовалась инженерами Империи.

Количество ванн в Греции остается в V веке до н.э. еще незначительным, и весь процесс сводится в основном к омовению отдельных частей тела. Кроме того, в Древней Греции долгое время отдавалось предпочтение холодной воде, и только много позднее — горячей ванне. В то время ванна становится своеобразным вечерним ритуалом перед ужином либо в течение дня для расслабления. Рабы тщательно омывали гостей, затем вытирали их, используя для этого хлебный мякиш и кусочки шерсти. В обычный набор купальных принадлежностей входили растительные губки, стригиль и скребки от 16 до 30 см длиной, представлявшие собой рукавицу из конского волоса, которой скребли кожу.

Стригиль, галло-романская эпоха, Национальный музей античного искусства Сен-Жермен-и-Ло

Сеть из 14 акведуков позволила Агриппе, зятю Августа, создать в Риме в 1 веке до н.э. несколько десятков бань, а тремя исками позже, при Константине, их насчитывалось уже 856. Таким образом, возникает особая традиция, которая прекращает термы и места омовения, работы и удовольствия: в них происходит обмен новостями, деловые обсуждения, игры, расслабление и уход за телом. И хотя они предназначались в основном для привилегированных слоев общества, в начале христианской эры Антонин Пий создает первые бесплатные бани для населения.

Женщина, наливающая духи во флакон, I век, римская фреска, вилла Фарнезина, Римский национальный музей

Специфика римских терм заключается в разнице температур в сменяющих друг друга ваннах (справа в разрезе видна система канализации и отопления). Семь ванн следуют одна за другой, начиная с холодной, которая предназначалась для укрепления тела. В процессе приема использовали раз личные способы, в том числе нанесение масла на кожу, влажную парильню, сухую парильню, горячую ванну. Все это способствовало облегчению потоотделения и выводу шлаков из организма.

Римские термы, гравюра XVI в. С. де Кремон, частная коллекция

«Сегодня мы заботимся о своем теле»

читать дальшеПоскольку мыло еще не появилось, вместо него использовались углекислый натрий, гидроокись калия, вещество, изготавливаемое в Умбрии из пепла тростника и вываренного камыша, в смеси с золой от виноградников, дуба или фигового дерева. Со временем римская знать начала проявлять в этом отношении все большую изысканность и изощренность.

В I веке Овидий изложил свои рекомендации по смягчению и улучшению внешнего вида кожи благовоспитанных женщин. С этой целью использовали молоко ослиц, придающее коже перламутровое сияние, ванну с отрубями, с фасолевой мукой (обе в смеси с крахмалом) для придания коже эластичности. В это премя года становится необходимым атрибутом ухода за телом, признаком богатства и изобилия.

Сладострастные средневековые парильни

читать дальшеСо временем эта традиция распространяется и на средневековый Запад, правда, термы там имеют иной вид, а система водоснабжения не столь разветвлена. Фортунат подробно описывает термы на вилле одного епископа из Бордо в VI веке, Григорий Турский рассказывает о сестрах Пуатье, покинувших монастырь после того, как их настоятельница "бестактно" позволила посторонним искупаться в монастырской ванне. Интересно, что уход за кожей и здоровье в то время непосредственно связывались с процессом потоотделения и использованием горячей воды.

Помпея, Полина и Сенека, принимающие вану, миниатюра из рукописи, 1505, Мезй Домбре, Нант

«Этот век мне по вкусу», — заявляет Овидий в «Науке любви», с облегчением отмечая, что уже нет более «этой неотесанности, которая была присуща нашим предкам». Отсюда и его советы, как стать еще красивее, ухоженнее и чище: «Я уже готов был вас предупредить, что сильный козлиный запах не должен поселиться у вас под мышками, а ноги ваши не должны быть покрыты жесткими волосами. Но ведь это было бы равносильным тому; чтобы порекомендовать вам каждое утро умывать свое лицо».

Но именно «ванны удовольствия» критикует Церковь, те ванны, которые устраивались для наслаждения, те, о которых говорил в VI веке Григорий Великий: «Если наслаждение и сладострастие являются основным мотивом принятия ванны, то мы не разрешим её ни в воскресенье, ни в любой другой день; если же, напротив, мы принимаем ее потому, что наше тело нуждается в ней, то мы не запрещаем ее даже в воскресенье». Отсюда это различие между сладострастной ванной и ванной гигиенической, между ванной, предназначенной для мытья тела, и ванной здоровья.

Образ целебной воды, способствующей очищению тела, покоряет средневековый Запад. В XIII веке в Париже насчитывается уже несколько десятков парилен, а в «Романе о Розе» подробно описываются те наслаждения, которые они доставляют. Со временем начинается поиск всевозможных дополнительных возбуждающих факторов, тем самым меняющий назначение общественных парилен, превращая их в дома терпимости и игорные дома, чем, по сути, и является «Обитель великой щедрости» в «Романе о Розе» с ее «лакеями и девицами, навязанными старыми содержательницами публичных домов».

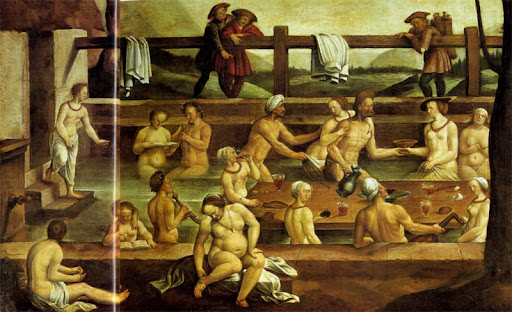

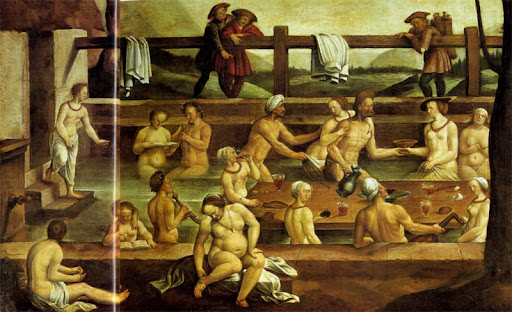

Ханс Бок, Общественные бани (Швейцария), 1597, холс, масло, Художественная галерея Базель

Средневековые картины иллюстрируют сладострастные омовения пар или групп людей, которым вода «приносит дополнительные блага Господни».

Мемо ди Филипуччо, Супружеская ванна, около 1320г. фреска, городской музей Сан-Джиминьяно

Тут можно увидеть сцены народного веселья, прежде всего эротического, место любовных встреч, купание в водах праздных и самодовольных людей, всем видом своим символизирующих богатство и утонченность. Это восприятие воды, так же как и образ кожи, со временем изменится. Кожа будет восприниматься как пористая телесная оболочка.

Все это способствовало вытеснению парилен на окраины городов, пока они вообще не превратились в места, не рекомендуемые для посещений.

Жар парилен — потворщик чуме

читать дальшеВ связи с эпидемией чумы в XIV веке парильня, с точки зрения знаний о коже того времени, представляла собой серьезную опасность для жизни и здоровья человека: горячая вода, раскрывая поры, делала тело уязвимым для загрязненного воздуха; пар увеличивал моры, а физическая расслабленность способствовала проникновению в организм опасных ядов. Представление это настолько устоялось, что оказало влияние и на классическую гигиену.

В то время гак в Европе бани вступают в эру пуританского осуждения, исламский мир, со своим блестящим расцветом науки и медицины, выпускает научные трактаты о значимости ежедневной гигиены. Заметное влияние на всю европейскую медицину оказали Авиценна и Маймонид, но, несмотря на то, что крестоносцы принесли эти рекомендации с Востока, потребовались долгие десятилетия, пока они были восприняты в Европе.

К концу Средних веков точка зрения о вреде жара и воды превратилась в догму: «Общественные бани и парильни должны быть в любом случае закрыты, поскольку поры и отверстия на коже под влиянием оного жара легче раскрываются, и чумной воздух входит в них». Число парилен начинает неуклонно сокращаться. В 1 526 году Эразм Роттердамский констатирует: «Двадцать пять лет тому назад ничто не было так популярно в Брабанте, как общественные бани: сегодня их уже нет — чума научила нас обходиться без них». В Париже количество бань заметно снизилось при Людовике XIV.

Чистота белья, как залог здоровья

читать дальшеПарильни исчезают, однако в эпоху классицизма возникает особое, другое отношение к чистоте. Ее символом становится белье, а его фасоны и ткани совершенствуются. Считалось, что белые ткани хорошо впитывают пот, а тонкие — свидетельствуют об утонченности натуры владельца. В то время как в XVII веке бани подвергаются беспощадной критике, резко возрастает роль нижнего белья, которое обязательно дополняет верхнюю одежду, символизируя чистоту тела. Эту новую концепцию доктора того времени комментируют так: «Белое белье очищает тело, предохраняет его от загрязнений, способствуя тому, что всевозможные естественные кожные выделения легче па нем задерживаются». Таким образом, нижняя рубашка становится подобна губке, которая не только «очищает», но и меняет восприятие, о чем в XVI веке писал Монтень: «Я не могу ни вздремнуть, ни перекусить в течение дня, если ощущаю запах своего пота». Возникает убеждение, что белье выражает индивидуальность натуры человека, его стремление к чистоте является наглядным свидетельством его рафинированности. Перро, видный представитель того времени, писал в 1686 году: «Организация процесса принятия ванн зависит только от нас самих, но чистота нашего белья и потребное его количество стоят гораздо больше, нежели все бани мира».

Ханс Мемлинг, Портрет молодого человека, ок. 1470-1480, панно. Галерея Академии, Венеция

Белая кайма на воротнике юноши, изображенного на картине Ханса Мемлинга, является как деталью одежды, так и символом гигиены: он носит

нижнее белье, и, конечно же, оно белоснежное. На всеобщее обозрение выставлена деталь того, что непосредственно соприкасается с кожей, что служит гарантией чистоты тела. Долгое время считалось, что такое белье «позволяет содержать тело в гораздо более чистом виде, нежели это делали парильни и бани». Сам термин «туалет» обрел свое привычное значение лишь в начале XIV века, когда вошло в обиход понятие toaile. Вначале так назывался кусок белой материи, которым священник вытирал руки у алтаря; затем ею стали пользоваться и пирующие, завершив трапезу.

Полученная картина останется незавершенной, если будет обойдено вниманием пристрастие наших предков к использованию духов. Это совсем не означает, что соответствующие ароматы были изобретены в XVII веке, вовсе нет. Но именно в этот период их роль становится главенствующей. Считалось, что духи устраняют загрязнения, перекрывая неприятные запахи. Во Франции широкое распространение получают пакетики с благовониями, которые закладывают между бельем и одеждой, зашивают в подкладку, ими обрабатывают предметы обихода, усиливая тем самым «ароматическую добродетель», которая оказывает благотворное влияние на подсознание.

Весьма показательным примером употребления воды в XVII веке может послужить туалет Людовика XIII в первые семь лет его жизни, описанный врачом Эрвардом. 11 ноября 1601 года, стало быть, через 45 дней после его рождения, «ему в первый раз с удовольствием помыли голову»; 17 числа того же месяца «ему натерли лоб и лицо свежим сливочным маслом и нежным оливковым маслом, чтобы удалить грязь, которая готова была появиться. 4 июля 1602 года его впервые причесали, ему было весьма приятно, и он поворачивал голову, подставляя те места, которые хотел почесать; 3 октября 1606 года «ему впервые помыли ноги в теплой воде». И лишь 28 августа 1608 года Людовик Х111 «впервые был выкупан целиком».

Большое наклоненное зеркало, стол, заставленный пудрой и духами, — таково убранство туалетной комнаты во Франции в середине ХVII века, и присутствие воды здесь вовсе не подразумевается. Утренние процедуры заключались в протираниях, смене белья, сооружении прически, применении всевозможной косметики. Вода пока еще используется ограниченно даже в домах знати.

Таким образом, решительный и сознательный отказ от купания хоть и был далек от современного представления о чистоте, все же определенным образом способствовал её популяризации. «Сухой туалет», состоящий из протирания в сочетании с надушенным белым бельем, зафиксирован в XVII веке в трактате об этикете, а также в различных правилах поведения, в соответствии с которыми так возросло количество нижнего белья в гардеробах знати и буржуазии, а также увеличилась частота его перемен.

В конце XIX пека роскошь ванных комнат определялась уровнем убранства, количеством картин, разнообразием приспособлений, способами подачи воды. Следует заметить, что, судя по всему, это помещение еще было тесно связано с гидротерапевтической традицией, наличием душа, многочисленными кранами, а также традицией частичного обливания, о чем свидетельствует разнообразие санитарно-технического оборудования (небольшие бассейны, ножная ванна, биде).

Новое восприятие воды, новое представление о коже

читать дальшеБольшое влияние на изменение взглядов на значение пористости кожи и преодоление опасений общества но поводу использования воды в гигиенических целях оказали деятели эпохи Просвещения. Не прямой ли это отход от старых моральных запретов на «ванны удовольствий» и «сладострастные» обливания?

А может быть, это связано с новыми знаниями, полученными о сопротивляемости организма и автономности кожи? Или с ростом технических возможностей в подаче воды? Причин довольно много, но все они в той или иной степени обусловили новое отношение к воде. Как бы то ни было, но со второй половины XVIII века умывания и ванны как таковые стали восприниматься уже совсем по-другому. Однако они еще далеки от широкого распространения: ванные комнаты в основном оборудованы в аристократических домах, а общественные бани сооружаются только по берегам рек. В градостроительстве разрабатываются проекты подведения воды посредством каналов.

В XIX веке вода начинает поступать в центральные части городов, в результате чего изменяется общее представление о чистоте. К концу века апартаменты буржуазии в обязательном порядке снабжаются проточной водой; собственный туалет воспринимается как личное завоевание, однако особое значение приобретает персональная ванна.

Жюль Скальбер - Девушка готовит ванну

Ванная комната королевской особы, Музей шедевров, Александрия

Взгляд на кожный покров с течением времени также меняется. Теперь обращается внимание не только на очищение его поверхности, но и на дыхание кожи, осуществляющееся посредством пор. Эта переоценка относится и к обновлению энергетики организма, Для которой важен контакт с воздухом, водой и солнцем.

Следствием этого в скором времени явилось появление таких понятий, как воздушные и солнечные ванны, которые превратили общую гигиену в вид здорового досуга.

Примерно к IV веку н.э. появились первые мыловарни или сапонарии. Рецепт производства мыла (жир в смеси с золой дуба, бука и кедра) ревностно хранился и передавался от отца к сыну вплоть до средних веков. Мыло даже носило персональное клеймо мыловара. К началу XIX века производство переходит на промышленные рельсы по методу Эрнеста Сольве.

От гигиены до блаженства

читать дальшеВся история XX века прошла под знаком всевозрастающего внимания человека к своему телу. После окончания эпохи так называемой «антимикробной гигиены», направленной на смывание загрязнений, и гипертрофированной роли белья в деле очищения тела, общая оценка воздействия воды на кожу становится более значимой. Под новым углом зрения чистоту рассматривало индивидуалистическое, нерелигиозное общество. Тело стало в большей степени, чем раньше, центром внимания личности, предметом направленных оздоровительных экспериментов. Личностное пространство в понимании человека увеличилось, чему способствовало общественное мнение, расширение потребительского рынка, стремление к повышению жизненного уровня.

Пользу воды для человеческого организма продемонстрировала бальнеология (учение о минеральных водах и водолечении, а также о грязелечении, морелечении, климатолечении и т.д.), вошедшая в моду при Наполеоне III. Некоторые минеральные источники обрели известность, поскольку успешно помогали при лечении кожных заболеваний. Их свойства были использованы наукой, что положило начало изготовлению средств по уходу за кожей на основе минеральных солей, микроэлементов и термального планктона, а также спреев, успокаивающих или оживляющих кожу, возвращающих ей природную красоту.

Душ-массаж в термальном заведении Экс-Ле-Бен, ок. 1920 г.

Познание собственного тела стало в наше время более чувственным. Это происходит потому, что ванная комната, будучи закрытым интимным пространством, располагает к самосозерцанию, теплая вода способствует расслаблению, а кремы и протирания позволяют побаловать, понежить себя. Упор на индивидуальные ценности, господство наслаждения, порой даже и вынужденного, стали своеобразными посредниками в выборе гигиенических процедур.

Сегодня понимание чистоты уходит так далеко от своих традиционных основ, что порой даже пренебрегает ими. История развития чистоты предполагает историю взаимоотношений человека и его тела.

В основе статья «Вода и кожа» из книги «Твое тело»

Купание в древности

читать дальшеОболочка человеческого организма, чем, по сути, и является кожа, уже древними египтянами расценивалась как одна из важнейших анатомических составляющих. В те времена туалет начинался с втирания в кожу нитрита (суглинка Нила), затем производилось отшелушивание при помощи смеси золы и глины, за которым следовал массаж с ароматическими маслами. Водой пользовались ежедневно, но поскольку ванн еще не было, то совершались лишь омовения из кувшинов. В гомеровской Греции, т.е. за восемь веков до н.э., туалет мало чем отличался от египетского. Рисунки на вазах того времени пестрят изображениями рабов, выливающих содержимое амфор на спины своих хозяек, или фонтанов воды, орошающих обнаженные тела, однако сама ванна еще не обрела всеобщего признания. Аристократический обычай, описанный в «Одиссее» Гомера, долгое время оставался запрещенным для женщин по причине его «сладострастия».

Женский туалет, 18 династия, Фивы, гробница Накх

В Древнем Египте служанки на фресках из гробницы в Фивах омывают и делают массаж своей госпоже под присмотром бога Тота и карлика Беса, в ведении которых находились и косметические процедуры. Мужчины и женщины из зажиточных слоев пользовались притираниями, чтобы смягчить, очистить, отбелить и, наконец, ароматизировать кожу. Эти мази изготавливались на основе масел, ароматизировались при помощи мирры, терпентинного дерева и ладана. Сохранился папирус, на котором за 2000 лет до н.э. уже превозносились удивительные свойства некоего масла, которое могло «превратить старика в молодого человека», т.е. разгладить морщины. По последним данным Центра исследований и реставраций музеев Франции и компании L'Oreal, египтяне уже в то время владели химическим синтезом для получения румян, имеющих терапевтические свойства.

Женщина, готовящаяся принять ванну, фрагмент античной вазы, Греция 5в д.н.э. Археологический музей Бари

Ванна оставалась все еще редкой и в V веке до н.э., когда Гиппократ жаловался на то, что не мог прописать ее своим пациентам, не имеющим для этого необходимых приспособлений.

В IV веке с оздоровительными целями создавались гимнасии (места для занятия физической культурой, позже учебные заведения), получившие распространение в крупных городах, к ним примыкали бассейны, что сделало процесс принятия ванн более комфортным. Считалось, что растирания кожи продлевают иммерсию (immersion - погружение). Затем следовало применение мазей, состоящих из смеси селитры, золы, глины с оливковым маслом, считавшимся на Олимпе носителем всех добродетелей. В заключение кожа обрабатывалась благовониями мяты, мирры, тмина.

Целью таких ванн являлось не только избавление от грязи, но и польза здоровью. Они включали в себя два погружения, одно — в холодную воду, другое — в горячую, «но оба восхитительны своей привлекательностью и целебными свойствами». Необходимо было стимулировать «благотворный процесс»: удалить вредные жидкости, изменить связи между внутренними и наружными слоями кожи. Сухая или влажная парилка в бане, способствовавшая потоотделению, берет начало именно от подобных ванн. Геродот упоминает об этом в V веке до н.э.. Сложившуюся традицию продолжают и римские термы (общественные бани). В них увеличено количество залов и добавлены новые процедуры: прохладная ванна, затем горячая и специальная комната — sudatorium (парильня). Оставаясь редкими, а во времена Республики и вовсе прекратив свое существование, термы начинают распространяться вместе с расширением Империи и совершенствованием водопровода, особенно в Риме, где они занимали обширные площади и украшались колоннами, барельефами, статуями. Сеть водоканалов в городе постоянно совершенствовалась инженерами Империи.

Количество ванн в Греции остается в V веке до н.э. еще незначительным, и весь процесс сводится в основном к омовению отдельных частей тела. Кроме того, в Древней Греции долгое время отдавалось предпочтение холодной воде, и только много позднее — горячей ванне. В то время ванна становится своеобразным вечерним ритуалом перед ужином либо в течение дня для расслабления. Рабы тщательно омывали гостей, затем вытирали их, используя для этого хлебный мякиш и кусочки шерсти. В обычный набор купальных принадлежностей входили растительные губки, стригиль и скребки от 16 до 30 см длиной, представлявшие собой рукавицу из конского волоса, которой скребли кожу.

Стригиль, галло-романская эпоха, Национальный музей античного искусства Сен-Жермен-и-Ло

Сеть из 14 акведуков позволила Агриппе, зятю Августа, создать в Риме в 1 веке до н.э. несколько десятков бань, а тремя исками позже, при Константине, их насчитывалось уже 856. Таким образом, возникает особая традиция, которая прекращает термы и места омовения, работы и удовольствия: в них происходит обмен новостями, деловые обсуждения, игры, расслабление и уход за телом. И хотя они предназначались в основном для привилегированных слоев общества, в начале христианской эры Антонин Пий создает первые бесплатные бани для населения.

Женщина, наливающая духи во флакон, I век, римская фреска, вилла Фарнезина, Римский национальный музей

Специфика римских терм заключается в разнице температур в сменяющих друг друга ваннах (справа в разрезе видна система канализации и отопления). Семь ванн следуют одна за другой, начиная с холодной, которая предназначалась для укрепления тела. В процессе приема использовали раз личные способы, в том числе нанесение масла на кожу, влажную парильню, сухую парильню, горячую ванну. Все это способствовало облегчению потоотделения и выводу шлаков из организма.

Римские термы, гравюра XVI в. С. де Кремон, частная коллекция

«Сегодня мы заботимся о своем теле»

читать дальшеПоскольку мыло еще не появилось, вместо него использовались углекислый натрий, гидроокись калия, вещество, изготавливаемое в Умбрии из пепла тростника и вываренного камыша, в смеси с золой от виноградников, дуба или фигового дерева. Со временем римская знать начала проявлять в этом отношении все большую изысканность и изощренность.

В I веке Овидий изложил свои рекомендации по смягчению и улучшению внешнего вида кожи благовоспитанных женщин. С этой целью использовали молоко ослиц, придающее коже перламутровое сияние, ванну с отрубями, с фасолевой мукой (обе в смеси с крахмалом) для придания коже эластичности. В это премя года становится необходимым атрибутом ухода за телом, признаком богатства и изобилия.

Сладострастные средневековые парильни

читать дальшеСо временем эта традиция распространяется и на средневековый Запад, правда, термы там имеют иной вид, а система водоснабжения не столь разветвлена. Фортунат подробно описывает термы на вилле одного епископа из Бордо в VI веке, Григорий Турский рассказывает о сестрах Пуатье, покинувших монастырь после того, как их настоятельница "бестактно" позволила посторонним искупаться в монастырской ванне. Интересно, что уход за кожей и здоровье в то время непосредственно связывались с процессом потоотделения и использованием горячей воды.

Помпея, Полина и Сенека, принимающие вану, миниатюра из рукописи, 1505, Мезй Домбре, Нант

«Этот век мне по вкусу», — заявляет Овидий в «Науке любви», с облегчением отмечая, что уже нет более «этой неотесанности, которая была присуща нашим предкам». Отсюда и его советы, как стать еще красивее, ухоженнее и чище: «Я уже готов был вас предупредить, что сильный козлиный запах не должен поселиться у вас под мышками, а ноги ваши не должны быть покрыты жесткими волосами. Но ведь это было бы равносильным тому; чтобы порекомендовать вам каждое утро умывать свое лицо».

Но именно «ванны удовольствия» критикует Церковь, те ванны, которые устраивались для наслаждения, те, о которых говорил в VI веке Григорий Великий: «Если наслаждение и сладострастие являются основным мотивом принятия ванны, то мы не разрешим её ни в воскресенье, ни в любой другой день; если же, напротив, мы принимаем ее потому, что наше тело нуждается в ней, то мы не запрещаем ее даже в воскресенье». Отсюда это различие между сладострастной ванной и ванной гигиенической, между ванной, предназначенной для мытья тела, и ванной здоровья.

Образ целебной воды, способствующей очищению тела, покоряет средневековый Запад. В XIII веке в Париже насчитывается уже несколько десятков парилен, а в «Романе о Розе» подробно описываются те наслаждения, которые они доставляют. Со временем начинается поиск всевозможных дополнительных возбуждающих факторов, тем самым меняющий назначение общественных парилен, превращая их в дома терпимости и игорные дома, чем, по сути, и является «Обитель великой щедрости» в «Романе о Розе» с ее «лакеями и девицами, навязанными старыми содержательницами публичных домов».

Ханс Бок, Общественные бани (Швейцария), 1597, холс, масло, Художественная галерея Базель

Средневековые картины иллюстрируют сладострастные омовения пар или групп людей, которым вода «приносит дополнительные блага Господни».

Мемо ди Филипуччо, Супружеская ванна, около 1320г. фреска, городской музей Сан-Джиминьяно

Тут можно увидеть сцены народного веселья, прежде всего эротического, место любовных встреч, купание в водах праздных и самодовольных людей, всем видом своим символизирующих богатство и утонченность. Это восприятие воды, так же как и образ кожи, со временем изменится. Кожа будет восприниматься как пористая телесная оболочка.

Все это способствовало вытеснению парилен на окраины городов, пока они вообще не превратились в места, не рекомендуемые для посещений.

Жар парилен — потворщик чуме

читать дальшеВ связи с эпидемией чумы в XIV веке парильня, с точки зрения знаний о коже того времени, представляла собой серьезную опасность для жизни и здоровья человека: горячая вода, раскрывая поры, делала тело уязвимым для загрязненного воздуха; пар увеличивал моры, а физическая расслабленность способствовала проникновению в организм опасных ядов. Представление это настолько устоялось, что оказало влияние и на классическую гигиену.

В то время гак в Европе бани вступают в эру пуританского осуждения, исламский мир, со своим блестящим расцветом науки и медицины, выпускает научные трактаты о значимости ежедневной гигиены. Заметное влияние на всю европейскую медицину оказали Авиценна и Маймонид, но, несмотря на то, что крестоносцы принесли эти рекомендации с Востока, потребовались долгие десятилетия, пока они были восприняты в Европе.

К концу Средних веков точка зрения о вреде жара и воды превратилась в догму: «Общественные бани и парильни должны быть в любом случае закрыты, поскольку поры и отверстия на коже под влиянием оного жара легче раскрываются, и чумной воздух входит в них». Число парилен начинает неуклонно сокращаться. В 1 526 году Эразм Роттердамский констатирует: «Двадцать пять лет тому назад ничто не было так популярно в Брабанте, как общественные бани: сегодня их уже нет — чума научила нас обходиться без них». В Париже количество бань заметно снизилось при Людовике XIV.

Чистота белья, как залог здоровья

читать дальшеПарильни исчезают, однако в эпоху классицизма возникает особое, другое отношение к чистоте. Ее символом становится белье, а его фасоны и ткани совершенствуются. Считалось, что белые ткани хорошо впитывают пот, а тонкие — свидетельствуют об утонченности натуры владельца. В то время как в XVII веке бани подвергаются беспощадной критике, резко возрастает роль нижнего белья, которое обязательно дополняет верхнюю одежду, символизируя чистоту тела. Эту новую концепцию доктора того времени комментируют так: «Белое белье очищает тело, предохраняет его от загрязнений, способствуя тому, что всевозможные естественные кожные выделения легче па нем задерживаются». Таким образом, нижняя рубашка становится подобна губке, которая не только «очищает», но и меняет восприятие, о чем в XVI веке писал Монтень: «Я не могу ни вздремнуть, ни перекусить в течение дня, если ощущаю запах своего пота». Возникает убеждение, что белье выражает индивидуальность натуры человека, его стремление к чистоте является наглядным свидетельством его рафинированности. Перро, видный представитель того времени, писал в 1686 году: «Организация процесса принятия ванн зависит только от нас самих, но чистота нашего белья и потребное его количество стоят гораздо больше, нежели все бани мира».

Ханс Мемлинг, Портрет молодого человека, ок. 1470-1480, панно. Галерея Академии, Венеция

Белая кайма на воротнике юноши, изображенного на картине Ханса Мемлинга, является как деталью одежды, так и символом гигиены: он носит

нижнее белье, и, конечно же, оно белоснежное. На всеобщее обозрение выставлена деталь того, что непосредственно соприкасается с кожей, что служит гарантией чистоты тела. Долгое время считалось, что такое белье «позволяет содержать тело в гораздо более чистом виде, нежели это делали парильни и бани». Сам термин «туалет» обрел свое привычное значение лишь в начале XIV века, когда вошло в обиход понятие toaile. Вначале так назывался кусок белой материи, которым священник вытирал руки у алтаря; затем ею стали пользоваться и пирующие, завершив трапезу.

Полученная картина останется незавершенной, если будет обойдено вниманием пристрастие наших предков к использованию духов. Это совсем не означает, что соответствующие ароматы были изобретены в XVII веке, вовсе нет. Но именно в этот период их роль становится главенствующей. Считалось, что духи устраняют загрязнения, перекрывая неприятные запахи. Во Франции широкое распространение получают пакетики с благовониями, которые закладывают между бельем и одеждой, зашивают в подкладку, ими обрабатывают предметы обихода, усиливая тем самым «ароматическую добродетель», которая оказывает благотворное влияние на подсознание.

Весьма показательным примером употребления воды в XVII веке может послужить туалет Людовика XIII в первые семь лет его жизни, описанный врачом Эрвардом. 11 ноября 1601 года, стало быть, через 45 дней после его рождения, «ему в первый раз с удовольствием помыли голову»; 17 числа того же месяца «ему натерли лоб и лицо свежим сливочным маслом и нежным оливковым маслом, чтобы удалить грязь, которая готова была появиться. 4 июля 1602 года его впервые причесали, ему было весьма приятно, и он поворачивал голову, подставляя те места, которые хотел почесать; 3 октября 1606 года «ему впервые помыли ноги в теплой воде». И лишь 28 августа 1608 года Людовик Х111 «впервые был выкупан целиком».

Большое наклоненное зеркало, стол, заставленный пудрой и духами, — таково убранство туалетной комнаты во Франции в середине ХVII века, и присутствие воды здесь вовсе не подразумевается. Утренние процедуры заключались в протираниях, смене белья, сооружении прически, применении всевозможной косметики. Вода пока еще используется ограниченно даже в домах знати.

Таким образом, решительный и сознательный отказ от купания хоть и был далек от современного представления о чистоте, все же определенным образом способствовал её популяризации. «Сухой туалет», состоящий из протирания в сочетании с надушенным белым бельем, зафиксирован в XVII веке в трактате об этикете, а также в различных правилах поведения, в соответствии с которыми так возросло количество нижнего белья в гардеробах знати и буржуазии, а также увеличилась частота его перемен.

В конце XIX пека роскошь ванных комнат определялась уровнем убранства, количеством картин, разнообразием приспособлений, способами подачи воды. Следует заметить, что, судя по всему, это помещение еще было тесно связано с гидротерапевтической традицией, наличием душа, многочисленными кранами, а также традицией частичного обливания, о чем свидетельствует разнообразие санитарно-технического оборудования (небольшие бассейны, ножная ванна, биде).

Новое восприятие воды, новое представление о коже

читать дальшеБольшое влияние на изменение взглядов на значение пористости кожи и преодоление опасений общества но поводу использования воды в гигиенических целях оказали деятели эпохи Просвещения. Не прямой ли это отход от старых моральных запретов на «ванны удовольствий» и «сладострастные» обливания?

А может быть, это связано с новыми знаниями, полученными о сопротивляемости организма и автономности кожи? Или с ростом технических возможностей в подаче воды? Причин довольно много, но все они в той или иной степени обусловили новое отношение к воде. Как бы то ни было, но со второй половины XVIII века умывания и ванны как таковые стали восприниматься уже совсем по-другому. Однако они еще далеки от широкого распространения: ванные комнаты в основном оборудованы в аристократических домах, а общественные бани сооружаются только по берегам рек. В градостроительстве разрабатываются проекты подведения воды посредством каналов.

В XIX веке вода начинает поступать в центральные части городов, в результате чего изменяется общее представление о чистоте. К концу века апартаменты буржуазии в обязательном порядке снабжаются проточной водой; собственный туалет воспринимается как личное завоевание, однако особое значение приобретает персональная ванна.

Жюль Скальбер - Девушка готовит ванну

Ванная комната королевской особы, Музей шедевров, Александрия

Взгляд на кожный покров с течением времени также меняется. Теперь обращается внимание не только на очищение его поверхности, но и на дыхание кожи, осуществляющееся посредством пор. Эта переоценка относится и к обновлению энергетики организма, Для которой важен контакт с воздухом, водой и солнцем.

Следствием этого в скором времени явилось появление таких понятий, как воздушные и солнечные ванны, которые превратили общую гигиену в вид здорового досуга.

Примерно к IV веку н.э. появились первые мыловарни или сапонарии. Рецепт производства мыла (жир в смеси с золой дуба, бука и кедра) ревностно хранился и передавался от отца к сыну вплоть до средних веков. Мыло даже носило персональное клеймо мыловара. К началу XIX века производство переходит на промышленные рельсы по методу Эрнеста Сольве.

От гигиены до блаженства

читать дальшеВся история XX века прошла под знаком всевозрастающего внимания человека к своему телу. После окончания эпохи так называемой «антимикробной гигиены», направленной на смывание загрязнений, и гипертрофированной роли белья в деле очищения тела, общая оценка воздействия воды на кожу становится более значимой. Под новым углом зрения чистоту рассматривало индивидуалистическое, нерелигиозное общество. Тело стало в большей степени, чем раньше, центром внимания личности, предметом направленных оздоровительных экспериментов. Личностное пространство в понимании человека увеличилось, чему способствовало общественное мнение, расширение потребительского рынка, стремление к повышению жизненного уровня.

Пользу воды для человеческого организма продемонстрировала бальнеология (учение о минеральных водах и водолечении, а также о грязелечении, морелечении, климатолечении и т.д.), вошедшая в моду при Наполеоне III. Некоторые минеральные источники обрели известность, поскольку успешно помогали при лечении кожных заболеваний. Их свойства были использованы наукой, что положило начало изготовлению средств по уходу за кожей на основе минеральных солей, микроэлементов и термального планктона, а также спреев, успокаивающих или оживляющих кожу, возвращающих ей природную красоту.

Душ-массаж в термальном заведении Экс-Ле-Бен, ок. 1920 г.

Познание собственного тела стало в наше время более чувственным. Это происходит потому, что ванная комната, будучи закрытым интимным пространством, располагает к самосозерцанию, теплая вода способствует расслаблению, а кремы и протирания позволяют побаловать, понежить себя. Упор на индивидуальные ценности, господство наслаждения, порой даже и вынужденного, стали своеобразными посредниками в выборе гигиенических процедур.

Сегодня понимание чистоты уходит так далеко от своих традиционных основ, что порой даже пренебрегает ими. История развития чистоты предполагает историю взаимоотношений человека и его тела.

В основе статья «Вода и кожа» из книги «Твое тело»

@темы: Матчасть

-

-

04.05.2010 в 10:41-

-

04.05.2010 в 21:58-

-

04.05.2010 в 23:40-

-

16.06.2010 в 10:42